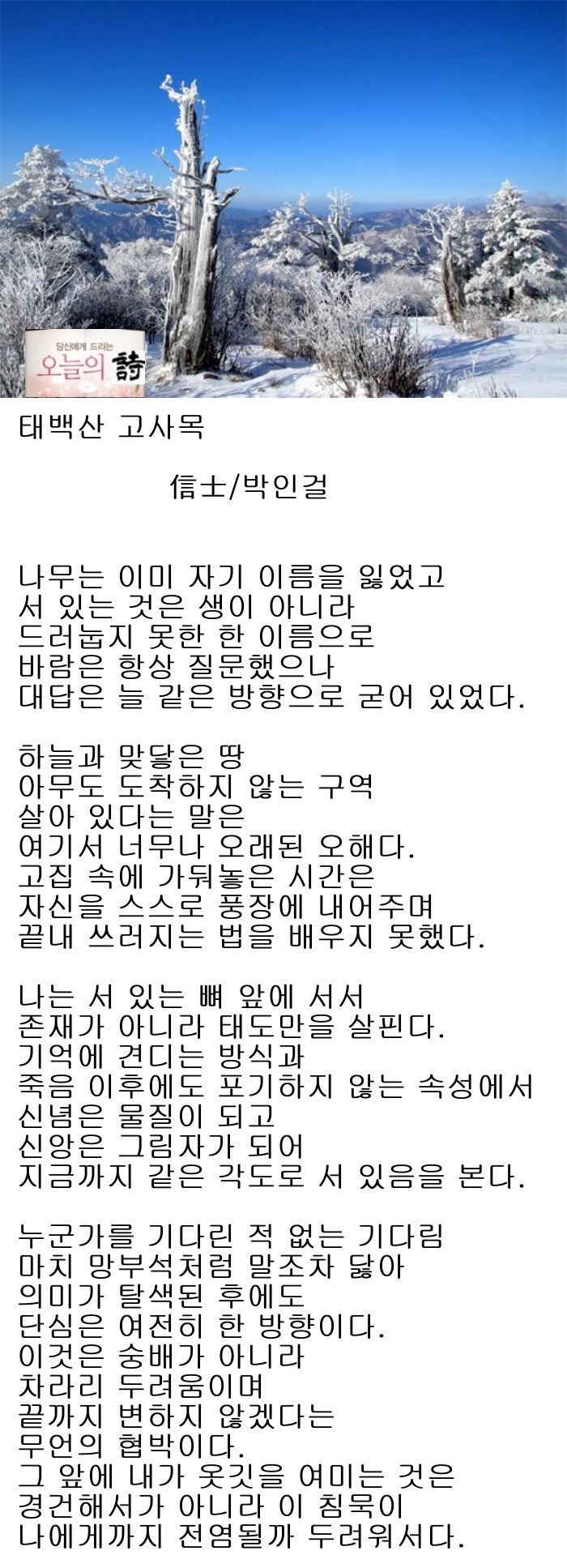

태백산 고사목 - 信士 박인걸 나무는 이미 자기 이름을 잃었고 서 있는 것은 생이 아니라 드러눕지 못한 한 이름으로 바람은 항상 질문했으나 대답은 늘 같은 방향으로 굳어 있었다. 하늘과 맞닿은 땅 아무도 도착하지 않는 구역 살아 있다는 말은 여기서 너무나 오래된 오해다. 고집 속에 가둬놓은 시간은 자신을 스스로 풍장에 내어주며 끝내 쓰러지는 법을 배우지 못했다. 나는 서 있는 뼈 앞에 서서 존재가 아니라 태도만을 살핀다. 기억에 견디는 방식과 죽음 이후에도 포기하지 않는 속성에서 신념은 물질이 되고 신앙은 그림자가 되어 지금까지 같은 각도로 서 있음을 본다. 누군가를 기다린 적 없는 기다림 마치 망부석처럼 말조차 닳아 의미가 탈색된 후에도 단심은 여전히 한 방향이다. 이것은 숭배가 아니라 차라리 두려움이..